«…ich will haben / wass mein ist»

Ein Jahrzehnt aus der Geschichte der Auswanderer-Familie Mathier-Montani aus Salgesch

Die Briefe und die Form der Kommunikation. Der Briefwechsel umfasst den Zeitraum von 1893 (drei Jahre nach dem Wegzug aus Salgesch) bis 1903/04. (Weil den zwei letzten Briefen das Datum fehlt, lässt sich das Ende des Briefwechsels zeitlich nicht bestimmen.) Dass kaum Briefe verloren gingen, erkennt man an den jeweiligen Bezügen zu vorangegangenen Schreiben und am Ende an der expliziten Botschaft, dass die Walliser Verwandten von ihnen künftig keine Briefe mehr erhalten würden. Wenn sie wieder einmal alle beisammen seien, würden allenfalls die Kinder wieder ins Wallis schreiben.

Bei drei der 18 Briefe fehlt die Anredezeile, so dass unklar bleibt, ob sie an die bekannten Adressaten gerichtet waren. Von den übrigen Briefen gingen sieben an (die nie mit Vornamen genannten) Schwester und Schwager, fünf an Moritz und Apolonia. (Moritz und die Frau des Auswanderer-Ehepaars sind Geschwister.) Je einer war an die «Basen» und an «Geliebte Alle» gerichtet.

In den ersten Jahren verliefen die Kontakte insofern störungsfrei, als die Antwortbriefe innerhalb einer erwartbaren Frist eintrafen. Bemerkenswert ist, dass in der Kolonie meist innerhalb weniger Tage nach der Ankunft eines Briefes das Antwortschreiben abging. Für die Migranten gewöhnungsbedürftig war der Umstand, dass sie auf der Post selbst nach eingetroffenen Briefen fragen mussten und oftmals abschlägigen Bescheid erhielten, obwohl etwas für sie da war. In der Regel dauerte es etwa fünf Wochen, bis Briefe aus dem Wallis in Argentinien ankamen. Und weitere Wochen, bis die Empfänger diese ausgehändigt erhielten. (In einem Fall wurde ein Brief Anfang Februar abgeschickt, aber erst 20. Mai übergeben.)

Viel Fleisch, wenig Kartoffeln. Katharina und Eduard Mathier-Montani wanderten im Oktober 1890 mit fünf Kindern, den Töchtern Lina und Selina sowie den Söhnen Erwin, Adolf und Marinus, nach Argentinien aus. Und zwar in die Provinz Santa Fe, wo schon einige von Eduards Geschwistern als Kolonisten lebten. Sie kamen während der Erntezeit an und waren sogleich beeindruckt, nicht nur von den Maschinen und den grossen Ernteflächen, sondern auch, wie wohlgenährt – im Gegensatz zur Bevölkerung in Salgesch – die Leute waren. – Zehn Jahre später erfährt man, dass die Töchter auswärts arbeiteten, jedoch zurückgeholt würden, sobald sie Erwin zur weiteren Schulbildung nach Humboldt schickten. Über Sohn Adolf schrieb die Mutter 1898, er werde auch diesmal beim Examen den 1. Preis «ziehen». Darum wollten sie ihn am Ende der Schulzeit vorerst in einem Geschäft arbeiten lassen, wo er die Sprachkenntnisse verbessern könne. (Dass Söhne schulisch und ausbildungsmässig stärker gefördert wurden als Töchter, war und blieb für lange Zeit die Regel.) Tatsächlich wuchs die Familie nach der Emigration auf zwölf Personen an. Es ist zwar in keinem der Briefe von Geburten die Rede, aber das Familienbild von 1910 lässt keinen anderen Schluss zu. Bei den zwei Jüngsten könnte es sich allerdings um Enkelkinder handeln. Die Erwachsenen dagegen gleichen sich so sehr, dass es sich kaum um Schwiegersöhne oder Schwiegertöchter handeln kann. (Siehe die Aufnahme am Ende der Geschichte.)

Während längerer Zeit geht aus den Briefen nicht eindeutig hervor, ob die Mathiers Pachtland bewirtschafteten oder ob Eduard wie andere Migranten den Lebensunterhalt als Landarbeiter verdiente. Weil aber immer wieder von den Ernten und den Agrarpreisen die Rede ist, kann man annehmen, dass sie Pächter waren. Auch deshalb, weil sie schon im ersten Brief von der Hoffnung auf ein Lehen die Rede ist. Die Frage ist schliesslich beantwortet, als es heisst, sie verkauften einen Teil der Weizenernte erst, wenn der Preis besser sei.

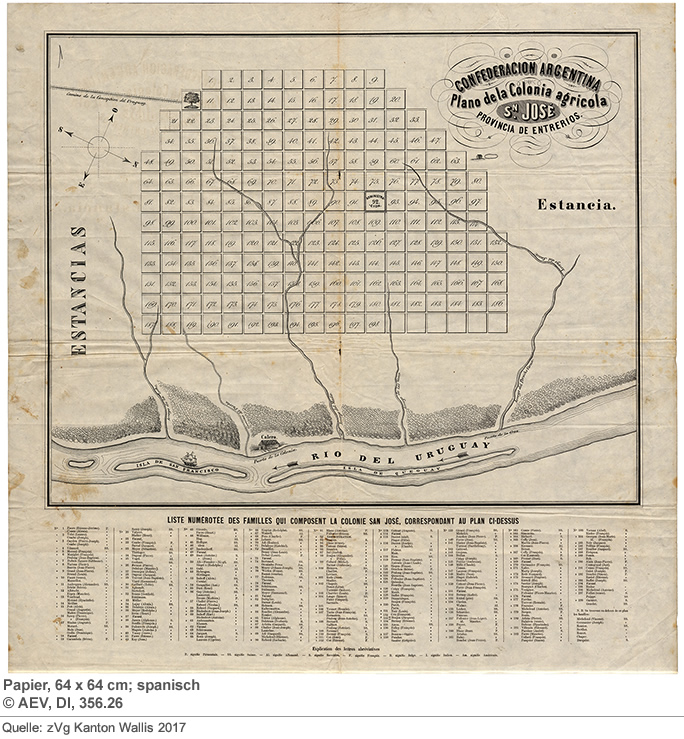

Vom Wunsch, Land pachten zu können, erfährt man im Brief vom Dezember 1893, drei Jahre nach der Ankunft in der Provinz Santa Fe. Während dieser Zeit korrespondierten sie noch nicht mit den Walliser Verwandten. Das erkennt man daran, dass sie im eben genannten Schreiben auch über die Schiffsreise erzählen. (Sie hätten keine Stürme gehabt und seien gut verpflegt worden.) Schon im Oktober des Folgejahres berichten sie, sie hätten eine Fläche von 180 Tausend Klaftern Weizen und Flachs eingesät. Das entsprach 65 ha bzw. mehr als zwei Konzessionen Land. (Kenntnisse über Ackerbau dürfte sich Eduard Mathier in der Zwischenzeit als Tagelöhner und Erntehelfer eines Getreidebauern angeeignet haben.) Bereits im Folgejahr wollen sie die Anbaufläche mindestens verdoppeln. – Anders als die ehemaligen Walliser im wenig entfernten San Jerónimo Norte (SJN) betrieben sie nicht hauptsächlich Viehzucht, sondern bauten Getreide an. In Salgesch waren sie sowohl Weinbauern als auch Viehzüchter gewesen, während die Emigranten aus dem Oberwallis einzig Vieh- und Milchwirtschaft kannten und auch in Argentinien daran festhielten. Auch die Mathiers hielten einen kleinen Viehbestand – als Starthilfe bekamen sie von den in den umliegenden Kolonien ansässigen Brüdern und einer Schwester je eine Kuh mit Kalb geschenkt. Neben dem Rindvieh hatten sie Pferde, einige Schweine sowie Hühner. Die Pferde brauchten sie hauptsächlich als Zug- und Reittiere. Gepflügt und geeggt wurde mehrspännig. Das Vieh diente einzig der Selbstversorgung. Auf dem Speisezettel der Familie stand Fleisch vorerst zuoberst. Und zwar aus der Not heraus. Im Oktober 1894 schreibt Katharina, neben Fleisch seien Milch und Brot ihre Hauptnahrung, denn sie hätten wegen der Trockenheit keine Kartoffeln ernten können. Als im Folgejahr die Kartoffelstauden kräftig blühen, sind sie zuversichtlich, endlich auch Kartoffeln auf dem Speisezettel zu haben.

Kinderarbeit. Die anfallende Arbeit bewältigten die Mathiers gemeinsam mit den fünf Kindern. Es wird denn auch erzählt, viele Kinder zu haben sei die Voraussetzung für eine bäuerliche Existenz in der Kolonie, wogegen es Einzelpersonen schwer hätten. (In einem späteren Brief erfährt man zudem, es gebe allgemein zu wenig Arbeit; nach der Zeit der Ernte blieben viele Landarbeiter ohne Beschäftigung. So auch ein kurz zuvor mit seiner Frau aus Salgesch Zugewanderter. Er habe zwar auf einer Estanzia mit 9'000 Stück Vieh Arbeit gefunden, jedoch nur für die Zeit der Ernte.) Auf Familienbetrieben arbeiteten dagegen Knaben wie Mädchen auf den Äckern. Von Tochter Leonie schreibt die Mutter, sie könne bereits selbstständig mit der vierspännigen Egge fahren. Auf Hilfskräfte verzichtete man nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern vor allem, weil Kinderarbeit auch im Wallis üblich war.

Merkwürdigerweise erhält man in keinem der Briefe Auskunft über die Pachtbedingungen und über den oder die Verpächter. Dass sie die schier unvorstellbare Fläche von 150 ha Ackerland gepachtet hatten, ist im Übrigen zumindest erstaunlich.1 Auch deshalb, weil in der benachbarten, von Oberwallisern gegründeten Kolonie SJN schon 20 Jahre zuvor alles Land verteilt war. Dort waren nur wenige kleine Pachtlandflächen zu bekommen (entweder von gescheiterten Kolonisten oder solchen, die Konzessionen zugekauft, aber nicht alles selbst zu bewirtschaften vermochten). Nachwanderer mussten in die weit nördlich gelegene Kolonie Ambrosetti ausweichen oder das kümmerliche Leben eines Kleinpächters oder Landarbeiters führen. Womöglich waren die Konzessionen in Pilar kleiner ist als 33 ha umfassenden in SJN. Wie auch immer, die Mathiers konnten jedenfalls eine beträchtliche Menge Land unter die Pflüge nehmen.

Schwankende Ernteerträge. Im Unterschied zu den nicht genannten Pachtbedingungen erhält man aus Mathiers Briefen exakte Daten über Einsaaten, Ernteerträge von Weizen und Lein (Flachs) als auch über die jeweils geltenden Abnahmepreise. Insgesamt zeigten sie sich über die ganzen zehn Jahre hinweg mit den Erträgen und dem Erlös zufrieden. Die Einkünfte schwankten zwar von Jahr zu Jahr stark. Da sie die Erträge in einzelnen Jahren jedoch auf je bis zu 70 Tonnen (und mehr) Lein und Weizen steigern konnten, generierten sie Einkünfte in der Grössenordnung von 10'000 Pesos respektive 20'000 Franken. Das waren Beträge, von denen Walliser Bauern nicht einmal hätten träumen können. Während die Emigranten mit einem ähnlich hohen Betrag in die Schweiz zurückgekehrt, hätten sie als wohlhabend gegolten. (Für Weizen und Lein bezahlten die Einkäufer staatlich festgelegte Preise, die sich je nach Jahr zwischen 4½ und 6 Pesos für Weizen und zwischen 6½ und 8 Pesos für Lein pro Doppelzentner bewegten.) Schlechte Erntejahre wegen einfallender Heuschrecken, fehlendem Regen oder (ganz selten) starken Frösten liessen sich im langjährigen Durchschnitt ausgleichen. Jedenfalls hatten die Getreidebauern kaum Grund zu klagen. Dass sie finanzielle Polster anlegen konnten, zeigte sich etwa 1899, als die Agrarpreise in Argentinien wegen sehr guter Ernten In Europa tief waren. Katharina Mathier schreibt, wie oben erwähnt, sie würden 18 Tonnen Weizen zurückhalten, bis die Preise sich erholt hätten.2 Deshalb erstaunt es auch nicht, dass sie Geldbeträge, die ihnen im Wallis z.B. aus Erbschaften zustanden, zum jeweiligen Zeitpunkt nicht überwiesen haben wollten. Sie rieten dem Schwager, das Geld zu verleihen oder selbst als Darlehen zu nutzen. Und es erklärt, warum es damals zahlreichen Kolonisten möglich war, Verwandte im Wallis zu besuchen. Getreidebauern konnten sich das eher leisten als Viehzüchter, nicht so sehr aus finanziellen als vielmehr aus zeitlichen Gründen. Auch wenn die Mathiers in der über die Briefe dokumentierten Zeit keine solche Reise machten, schreibt Katharina einmal, als sie eine Hitzeperiode zu überstehen hatten, diese sei für sie gut zu ertragen, da sie nach der Ernte bis zur nächsten Periode des Ackerns, Eggens und Einsäens «nichts zu thun» respektive nur das Vieh zu besorgen hätten. Das sei denn «die Zeit für dass Geld zu zählen von der Ernte». Von ihrem Mann schreibt sie dagegen, dass er nach der Ernte mit dem «Meister» als Koch mitgehe. (Mit «Meister» war vermutlich der Besitzer der Maschine gemeint, zu dem Mathier während der Drescharbeiten in einem Angestelltenverhältnis stand.)

Jede «Fisite» beim Doktor kostet 6 «Thaller». Welche Kaufkraft die Einkünfte zu dieser Zeit in der Schweiz gehabt hätten, lässt sich einigermassen abschätzen, nicht aber, wie es – mit Ausnahme der Arztkosten – damit in Argentinien stand. Gegen Ende 1899 klagt Katharina im Zusammenhang mit der Typhuserkrankung von Sohn Adolf über hohe Arzt- und noch höhere Apothekerkosten. Jede Anfrage beim Doktor koste drei Pesos, knapp sieben Franken. (Im Wallis hätte zu dieser Zeit ein Handwerker etwa 30 Stunden arbeiten müssen, um auf sieben Franken Lohn zu kommen.) Noch deutlicher wird sie im Brief kurz nach der Jahrhundertwende. Ihr Mann Eduard und Tochter Selina erkrankten an Lungenentzündung. Nach der guten Ernte seien sie damit «hart heimgesucht» worden. Glücklicherweise hätten sie bei Landsleuten im Dorf für beide ein Zimmer mieten können. Weiter schreibt sie:

Wir waren ganz nah dem Doktor höchstens 80 Schritte weit, u. da hat jede Fisite 6 Thaller3 gekostet, somit 12 Thaller per Tag, u. die Apotek ist noch viel theurer, u. als die besser waren / hat Lina wider ein Schlaganfall bekommen. Und für Ungefähr eine Spritze [eine] Stunde zu fahren, aber wir haben Ihn selbst geholt u. zurückgeführt / hat Er uns wider 80 Thaller verlangt. Und nach dem ist so eins nach dem anderen erkrankt nur Marinus ist ausgeblieben ich war das letzte wo krank war.

Während neun Monaten seien sie Doktor und Apotheker nicht mehr losgeworden. Zudem hätten sie im Juni Bruder Johan zu Grabe tragen müssen. Nach einem Monat Krankheit sei er trotz gutem Doktor verstorben. Für die Arzt- und Apothekerkosten dürften sie bis zu einem Viertel der Einnahmen aus dem Getreideverkauf ausgegeben haben. Immerhin war der Doktor in Pilar ein überaus fähiger Mann, sollen ihn doch Patienten und Patientinnen aus Santa Fe und sogar aus Buenos Aires aufgesucht haben. Was Katharina selbst angeht, so schreibt sie einmal, sie sei seit der Emigration gesünder und habe sogar an Gewicht zugelegt, wie es im Wallis nicht möglich wäre.

«[F]lüger», Eier und «die Jungen» auffangen und einsammeln. Zur angesprochenen Heuschreckenplage noch dies: Da Argentinien damals besonders der Agrarexporte wegen eines der weltweit reichsten Länder war, unterstützte man die Bauern im Kampf gegen die Plage. Im Dezember 97 schreibt Eduard Mathier darüber unter anderem dies:

Und die grosse massen wo die Leute dieses Jahr aufgefangen haben von den flüger [Fliegenden] u. nachher wieder die Eier u. jetz wieder die Jungen. Aber die haben Sie nicht umsonst zu sammeln gebrauch[t], den[n] die Regirung hat vom Zentner so viel bezahlt, so dass viele Leute zimliche Gelder haben verdienen kenen / Sie glauben / wenn Sie Ueberall so aufgefangen werden / so werden sie doch der grössere, Theil vertilgen.

Die Bauern kämpften demnach stets gegen zwei Heuschrecken-Generationen. Wenn die Schwärme einfielen, legten bzw. senkten die Weibchen ganze Ei-Pakete (mit je bis zu 150 Eiern) in den Boden. Diese galt es zu finden und auszuheben, bevor die Tiere nach weniger als einem Monat schlüpften. Der Kampf war genaugenommen ein dreifacher: gegen die einfallenden Schrecken, gegen ihre abgelegten Eier und schliesslich gegen die Jungtiere, deren Eier man nicht gefunden hate. Trotz dieses enormen Aufwands fielen der Fressgier der Tiere in manchen Jahren beträchtliche Teile der potenziellen Ernte zum Opfer.

(In diesem Zusammenhang noch eine metereologische Beobachtung, über die Eduard im Juni 1896 berichtet: Im Winter des vergangenen Jahres (Juni bis August) habe immer der Nordwind geblasen, was die Heuschrecken «vor aller Zeit» gebracht habe. Die ersten seien schon während des Einsäens gekommen. Zurzeit hätten sie fast immer kalten Südwind. Das halte sie auf, denn sie hätten lieber warm.)

«Euere Briefe bekommen wir ja immer …». Trotz wirtschaftlichem Erfolg spielen Geld-, insbesondere Erbangelegenheit in den Briefen eine bedeutende Rolle. Was dagegen fast ganz fehlt, sind Erzählungen über die Geschwister, die schon vor Eduard und Katharina in die Provinz Santa Fe ausgewandert waren. Auch sie dürften erfolgreiche Kolonisten gewesen sein. Was man erfährt: Die Familie der ältesten Schwester bewirtschaftete in Garibaldi 11 Konzessionen Land, was über 330 ha waren. (Falls eine Konzession von gleicher Grösse war wie in der Nachbarkolonie.) Und Bruder Johan besass 150 Stück Vieh. Ausserdem sticht im Brief vom Februar 1900 eine Bemerkung besonders hervor: «Wir glauben / dass [von] unsern Verwanten einige wohl bald Millioner sein werden […]» Das konnten nur Geschwister in einer der umliegenden Kolonien sein. Es folgen weitere, gerüchteähnliche Äusserungen, die als Bestätigung gelesen werden können, dass sich in Argentinien mit dem Getreideanbau viel Geld verdienen liess. (Zum Brief noch dies: Wenn die Äusserungen über den Reichtum auch unklar bleiben, so wird doch deutlich, dass die Schreiberin einer Frau vorwirft, so geldgierig zu sein, dass sie Verwandte schon zu deren Lebzeiten beerben wolle. Erwähnt sei dies deshalb, weil sie das Thema mit einem sprachkräftigen Bild abschliesst: Was es denn nütze, so begierig auf irgendwelches Erbe zu sein; «eine Handvoll Erde füllt ja meistens allen den Mund».)

Versuche, ausser mit der Schwester und dem Bruder ebenso mit den übrigen im Wallis lebenden Geschwistern Briefkontakt aufzunehmen, blieben erfolglos. Einige Male beklagt sich Frau Mathier, dass sie ihnen mehr als einmal geschrieben, aber nie Antwort erhalten hätten. Nach 1900 scheint auch der Kontakt zur Schwester und zum Schwager abzubrechen. Da keine Antworten mehr einträfen, heisst es im Schreiben vom August 1899, sei dies der letzte Brief an sie. Moritz und Apolonia hingegen kriegten danach noch dreimal Briefpost und beantworteten sie auch. Was insofern überrascht, als um die Jahrhundertwende auch sie zu verstummen schienen. Jedenfalls ersucht Katharina den Schwager und seine Frau, wenn sie das nächste Mal bei Moritz und Apolonia in Raron zu Besuch seien, sollten sie ihnen drei bis vier Adressen auf «Kuvert für uns» überreichen und ihnen so unmissverständlich klar machen, was man in Argentinien von ihnen erwarte. Moritz behaupte nämlich immer, sie bekämen von ihnen keine Antwort, dabei hätten sie ihnen schon mehrmals geschrieben.

Wir kenen es nicht glauben dass uns Ihre Briefe fehlschlagen. Raron ist doch keine grosse Stat u. ist doch auch nicht so weit von Salgesch u. Euere Briefe bekommen wir ja immer u. Sie die von uns u. von Ihnen niemals keiner, so lange wir hir sind noch nur ein einziger. Aber wir wissten gewiss woran es fehlt, weil Sie auch zu nachlässig seind zu schreiben. Sage Ihm er solle sie mir in Salgesch auf die Post thun den werden wir sehen ob wir sie nicht bekommen werden.

Ob der Auftrag ausgeführt wurde, ist nicht bekannt, jedenfalls trafen in der Folge aus Raron drei Briefe ein. Warum der Kontakt nach einem Dutzend Jahren schliesslich abbrach, lässt sich nicht beantworten. Aus dem zwar undatierten, aber wahrscheinlich letzten Text aus Pilar erfährt man jedoch, dass die Initiative für die Wiederaufnahme des Kontakts vom Wallis ausgehen müsse:

Unterdessen Grüssen und Küssen wir sie alle unsere Geschwister Schwager Sch[w]agerin u. alle Verwante. Bitte Sie diesen Brief auch den andern abzugeben dass ihn die andern Geschwister auch lesen können. Grüßt Sie noch einmal / Ihre nievergessene Bruder und Schwegerin Eduwar und Kath. Mathier.

die Adresse Eduvar4 Mathier Prowinz St. Fe Koleni Pilar Südamerika Argentinien /

Sagen Sie dem Herrn Pfarrer u. Lehrer u. Lehrerin / wenn den die Kinder einmal wieder beisammen seind / so werden sie den [dann] Ihnen auch schreiben / wie ihnen daß Amerika gefeIt [gefällt]. Und der Tante Kresenzia werden wir den auch Schreiben / lasset sie uns unterdessen recht Grüßen / auch Selestinus u. Johannes Anna Maria Sgnes [?] Herrn Loretang u. seine Frau Maria Brunner Familie Brügger Fr. Stefer Montani u. sonst alle / welche noch unser gedenken.

An Direktkontakten fehlte es den Mathiers nicht. Sie besuchten Kolonisten und empfingen Gegenbesuche. Davon zeugen öfters kurze Erzählungen in den Briefen, zum Beispiel im eben genannten vom Februar 1900, wo Katharina Mathier zuerst bedauert, dass ausser Moritz und Apolonia die Walliser Verwandten sie offenbar vergessen hätten, und fortfährt: «Bloss die Salgischer wo hir sind die besuchen uns noch öfters.» Im Vergleich zum Wallis sind die Sozialkontakte gleichwohl spärlich. Fünf Jahre früher schrieb sie denn auch, am Essen fehle es ihnen nicht wie seinerzeit im Wallis, «aber Plesier ist den hir auch nicht so viel wie in Europa / hir seind die Leute nicht alle so aneinander wie bei Ihnen / das ist aber darum / weil sie hier viel mehr Land haben als bei Ihnen».

Das klingt harmlos, aber wenn man sich vorzustellen versucht, was es für die Emigranten bedeutete, aus dem Bauern- und Winzerdorf Salgesch (Höhenbereich zwischen 500 und 2150 m ü. M.), wo die damals knapp 700 Einwohner im Dorfkern nahe beieinander wohnten, in die topfebene weite Landschaft westlich von Santa Fe auszuwandern, liegt es nicht fern, sich die Ankunft als Kulturschock vorzustellen. (Auch wenn sie mehr als einmal betonten, sie hätten kein Heimweh nach Salgesch.) Nur schon optisch. Es gab und gibt noch immer nur Einzelbäume und Baumgruppen, sonst aber nur unfassbare Weite – mit einer Horizontlinie unterhalb der Augenhöhe. Visuellen Anziehungspunkte fehlen.5

Kontakte ergaben sich hauptsächlich beim Kirchenbesuch. (Die sonntägliche Fahrt oder der lange Ritt ins Dorf war sowohl religiös als auch sozial motiviert.) Und wie oben steht, kamen hin und wieder Salgischer sie besuchen. Dabei musste manchmal über Unerfreuliches berichtet werden. So zum Beispiel über Elias Cina. Der sei eine Woche nach dem Tod seiner Frau mit den drei Kindern bei Mathiers vorbeigekommen und zwei Tage geblieben. Er sei mit den Kindern überfordert, weshalb er sie anscheinend fremdplatzieren wolle. Welchen Rat sie ihm gaben, erfahren wir nicht, aber Frau Mathier meint, anders als in Europa gebe es in Pilar genug Leute, die die Halbwaisen zu sich nähmen. Kurze Zeit später kam es zur Katastrophe. Noch im gleichen Brief übermittelt sie dies:

Gerade heute wo wir den Brief geschrieben haben ist Leo Glenz gekommen; Wo wir es sicher vernommen haben, vom Elias Cina, ist es nicht noch viel Trauriger dass Er sich selbst erschossen hat, hat Ihm selber 4 Schütze [Kugeln] gegeben die ersten 2 Schütze haben Ihm fehlgeschlagen, haben Ihm nur ein wenig den Kopf verbrennt u. gut, dan wollte Er die Kinder noch einmal Schicken für 2 Kartuschen zu holen / welche Ihm aber nicht gehen wollten. dan ging Er selbst, aber die habe Ihn nicht mehr gefehlt. Ist so etwas nicht noch viel Trauriger als der Tod seiner Frau. die Kinder hat alle der Lehnher genommen samt der Ernte. die Ursache / warum Er sich erschossen hat / ist nicht nothwendig dass man es schreibe.

Mehr darüber könnten sie von Leo erfahren; der gedenke im Herbst «eine Lustreise in die Heimath zu machen».

Informiert über das Geschehen im Wallis und in der Schweiz waren die Kolonisten durchaus; viele hatten eine Walliser Zeitung abonniert und griffen in den Briefen gewisse Nachrichten auf. So 1895, nachdem man von Lawinenniedergängen gelesen hatte, was in einem Fall angeblich während drei Tagen zu einem Stau der Rhone geführt habe. Oder 1899, als man auch in der Kolonie vom Dorfbrand in der wenige Kilometer von Salgesch entfernte Gemeinde Agarn las, bei dem die 94-jährige Katharina Tscherri in den Flammen umkam.6 Und wie eben gesehen, enthielten auch die die Briefe der Migranten ungewöhnliche oder schlimme Geschichten, die sie direkt oder indirekt betrafen.

Wir vergönnen die Küchlein niemand. Zurück ins Jahr 1896. Das Verhältnis zwischen dem Ehepaar Mathier-Montani und den in Salgesch, Raron und allenfalls in der näheren Umgebung lebenden nächsten Verwandten war von Anfang an nicht ungetrübt. Schon vor der Emigration bestanden Eifersüchteleien einzelner Geschwister ihnen gegenüber. Dass sie damals im gleichen Haus wie Eduards Vater wohnten, führte zum Vorwurf, sie zögen daraus materielle Vorteile, zum Beispiel was den Weinkonsum betraf. (Als Weinbauer presste und kelterte der Vater seine eigenen Weine.) Schon im zweiten Brief (1894) greift Katharina das Thema auf. Jemand hat ihnen erzählt, seit ihrem Weggang sei der «Vater»7 nicht mehr hinreichend ernährt, und sein Weinvorrat sei jeweils schon im Sommer aufgebraucht. Letzteres findet Katharina besonders eigenartig, zumal er früher das ganze Jahr über genügend Wein im Keller vorrätig gehabt habe. Damals hätten sie für ihn im Rebberg gearbeitet. Sie schreibt zwar, das Ganze kümmere sie nicht mehr, tatsächlich dreht sie aber nun den Spiess um: Die andern hätten zuvor immer gesagt, «was wir dort für Küchlein haben beim Vater / aber wir vergönnen sie niemand / sie sollen die Küchlein jetzt nur auch Essen [!] aber i[h]m wenigstens das Mittag u. Abend geben wie wir zuvor». Dass er derart vernachlässigt werde, schmerze sie; sie selbst würde ihm «gerne alle Tage zu Mitag Milch Fleisch oder Eier geben / wen[n] er hier wäre.»

Dies scheinen jedoch die vorerst einzigen Unstimmigkeiten gewesen zu sein. Bis zum Dezember 1895 dominiert das gute Verhältnis zwischen den miteinander in Kontakt stehenden Geschwistern. Auffällig ist allerdings, dass sowohl die Mathiers als auch eine später aus Salgesch nach Pilar emigrierende Familie betonen, dass sie keine «lange Zeit» (Heimweh) nach Salgesch hätten. Das klingt eher nach einer negativen Beziehungs- als nach einer positiven Sachbotschaft.

Auch ich will mein Los ziehen! Der Brief vom Dezember 1896 wird dann zur eigentlichen Anklageschrift; es tritt darin vieles an die Oberfläche, was bisher höchstens zwischen den Zeilen spürbar war. Anlass sind die Erbangelegenheiten nach dem Tod des Vaters. Die Anrede lautet diesmal «Liebe Schwester, lieber Schwager», nicht umgekehrt wie bisher.

(Ich gebe den Brief ohne Kürzungen wieder – neben Schrägstrichen wurden nur ein paar wenige Veränderungen vorgenommen.)

Pilar den 26ten Dezember 96

Liebe Schwester und Schwager:

Dein Brief haben wir am hl. Tag erhalten, was uns auch sehr bedauert hat wegen dem Vater Selig da uns zwar niemand von seinem befinden und Krankheit nichts geschrieben hat. Ich muß dir sagen lieber Schwager dass ich mit der Vertheilung gar nicht zufriden bin / den[n] mir gehört gar nicht der driel [Weinpresse] und Bachhus [das Backhaus] / mir gehört die obere Stube wo ich zufor gewohnt habe / und was noch dazu geschriben ist, das hat mir der Vater zugeschrieben und verkauft u. ich will es haben weil es mir gehört. – Wenn Marinus das Haus nicht will, so behalte es du / wenn du willst, und sonst schicke mir den Zedel wo Marinus hat vom Haus / sofort. Er soll dir den Zedel geben. Weil Sie es alle wissen dass es mir gehört, und ich will haben / was mein ist. Weil mir der Vater es zugeschrieben hat. Was wegen den Zins ist / den will ich bezahlen das ist recht, aber ich will auch etwas haben, für was ich der Vater gehabt [beherbergt] habe, den[n] er [es] gehört mir auch so gut als dem Viktor. Sie sollen mir auch bezahlen / was [sie] dem Viktor [bezahlen]. Wo die hälfte dafon dem Gregor gehört / weil es [= er] die hälfte Zeit ihn gehabt hat / und unsere hälfte wird den seither wohl auch Zins tragen / wen[n] ich der andere Zins machen soll [wenn ich den anderen Zins bezahlen soll], so will ich auch Zins haben. Den[n] vom Tag an / wo die Mutter Selig gestorben ist / haben wir beide ihn genommen und haben ihn gehabt, bis auf den Tag unserer Abreise 27 Oktober 90. er gehört mir auch wie Viktor / ich schlage es gar nich[t] ein. Marinus hat mir geschrieben / er habe Ihm für ein Jahr den Zins gemacht / ich denke er werde es wohl gesagt haben / ich will das auch nicht verlieren. Wir haben es vernommen bis hier in Amerika dass der Vater jetz so schlecht besorgt sei dass er so Mager und Elend sei dass man ihn fast nicht mehr kenne. Wenn Sie das nicht wollen / so schreibe sofort, ich will denn schon sehen / sie müssen es mir geben. Ich will auch wissen / wie viI Geld sich mit Vater noch befunden hat. Und ist der Wein geschrieben / wo Sewerin gehabt hat für sein [um seinen] Vater zu begraben/ der ist den[n] auch nicht bezahlt. Und wegen Murman ist es gar nicht wa[h]r / dass er dem Vater so viel Wein gegeben hat oder fraget Ihn / wer den[n] [von] Ihm den Wein in Empfang genommen habe, den[n] das müsste ich doch wissen, da ich dem Vater der Wein besorgt hab, und ich weiss von so vielen Brenten [Hohlmass für Wein] nichts. Ihr kennt [als richtig] annehmen / was der Vater geschrieben hat / und mehr hat er auch nicht geschrieben. Aber dass er alle Stete [ständig] zum Vater gekommen ist für Geld / das weiß ich / zur Ausbildung seiner Tochter, und noch für sonst hat er von Vater viel Geld erhalten. Wenn das alles geschrieben were / so würde sein Loos [Erbanteil] auch nicht mehr groß sein. Ich für mich habe mit Murman gar keine Rechnung [offen] / ich habe mein Erbtheil am Haus und gar nicht an Murman zu ziehen. Sie brauchen mir gar kein Loos vorauszugeben, den ich bin auch ein Kind von gleichen Vater und Mutter wo [wie] Ihr andern / ich bin auch nicht auser der Ehe / wenigstens trage ich doch das Geschlecht vom Vater / darum glaube ich dass sie mich in der Losung auch nicht auszuschlissen brauchen / ich ziehe auch mein Loos wie die andern auch, wenn ich schon [auch wenn ich] in Amerika bin. Was wegen dem Diemant ist / der hat mir der Vater selber gegeben, ich habe ihn nicht selber genommen. Aber ich habe dem Vater die Sackuhr gegeben / wo hinter dem Ofen gehangen hat / die ist auch mein. Nimm Sie / den[n] auch die gehört gar nicht den andern. Bezahle den andern den Diamant / er hat 16 fr. gekostet / frage mir der alte Pelanda / er hat ihn von dem gekauft / wo ich den mein Theil auch davon habe. Und wen sie wollen / so kann ich Ihnen der Diamant zurückschicken, den[n] ich habe sonst nichts genommen als die Goffer [Koffer], und die habe ich nicht verborgen genommen / da habe ich der Vater gefragt dafür. Aber ich möchte auch wissen / ob die andern die Sachen auch alle hergegeben haben wo 5-6 Mal mehr gehabt haben als ich. Ich bitte dich / mir auch die Schatzung von allen zu schicken / den[n] ich mechte auch wissen / was es geschätz[t] ist. Schuldig bin dem Vater nicht nur ich sondern alle / ausgenommen Luwis nicht / und in dem / wo ich [Geld] schuldig bin / habe ich mein Theil auch wie die andern. Ich bitte dich mir sofort zu schreiben was Sie machen wollen, ob Sie mir das zugeschrieben [zuschreiben] lassen wollen oder nicht. Sonst wird den[n] für mich einer stellen / der Sie so gut auf die Beine stellen wird / als Polkart (?) Anton Daliar auf die Beine gestellt hat.

Da nicht alle Sachverhalte zweifelsfrei zu verstehen sind, gehe ich nur auf das ein, was eindeutig ist. Dazu gehört die ausgedrückte Grundhaltung: Ohne jeden Filter formuliert Eduard Mathier (diesmal schreibt er den Brief!), wie empört er ist, dass einzelne der Geschwister sich auf seine Kosten zu bereichern versuchten. Sein Standpunkt lässt keine Zweifel offen: «… ich will es haben / weil es mir gehört […] und ich will haben / was mein ist». Um das zu bekräftigen, wählt er eine ungewöhnliche Form der Selbstdefinition: «…ich bin auch ein Kind [vom] gleichen Vater und Mutter wo [= wie] Ihr andern / ich bin auch nicht aus[s]er der Ehe» [d.h. er sei nicht ausserehelich geboren]. Er schlussfolgert, auch wenn er in Amerika lebe, wolle er ein gleiches Los ziehen wie die übrigen Geschwister. (Das Losziehen wurde im Wallis angewandt, wenn Wertgegenstände zur Erbmasse gehörten und über die Verteilung Uneinigkeit bestand. Sie wurden entsprechend der Zahl der Erben in etwa gleichwertige sog. Lose aufgeteilt. Waren die Erben mit der Aufteilung einverstanden, war noch zu bestimmen, in welcher Reihenfolge die Lose zu ziehen waren.) Da Eduard dem Vorgang nicht beiwohnen konnte, darf man annehmen, dass eine Person von ausserhalb dabei war, vermutlich jemand vom Waisenamt, für ihn das Los ziehen sollte.

Zu den Inhalten so viel: Mit dem Backhaus und der Traubenpresse will man ihm eine Immobile und einen Gegenstand als Erbstücke zuweisen, die für ihn wertlos sind. Ihm gehöre der zuvor von ihm und seiner Familie bewohnte Hausteil. Diesen habe er vom Vater erworben. Marinus, dem anscheinend der andere Hausteil gehört, besitze auch den «Zedel», das heisst den mit dem Vater abgeschlossenen Kaufvertrag. Eduard bittet den Schwager, von Marinus dieses Dokument zu verlangen und es ihm zuzustellen. Und er rät ihm auch, das Haus zum Schätzwert zu übernehmen, wenn Marinus es nicht wolle. (Das Vaterhaus scheint der grösste Streitpunkt zu sein.) Gemäss Eduards Ausführung, ist der angesprochene Hausteil nicht Teil der Erbmasse.

Anscheinend haben Viktor und Gregor nach Eduards Wegzug den Vater abwechslungsweise betreut und sind von den Geschwistern dafür entschädigt worden. Ihre Hälfte werde seither wohl auch Zins tragen, bedeutet vermutlich, dass, wenn Viktors und Gregors Auslagen für den Vater verzinst würden (was das konkret auch bedeuten mag), er dasselbe für ihre seinerzeitigen Auslagen verlangt. Die in einer weiteren Sache geforderten Zinsen ist auch er bereit zu zahlen, verlangt aber auch hier Gegenrecht.

Es gibt anscheinend Leute, die an die Erben Geldforderungen stellen, weil der Verstorbene ihnen etwas schuldig geblieben ist. Eduard bestreitet die Forderung nicht nur, er macht sogar geltend, statt ‘Gläubiger’ sei der Mann Schuldner, habe er doch beim Vater des Öfteren um Geld gebettelt für die Ausbildung der Tochter.

Viktor und weiteren Geschwistern wirft Eduard vor, sie hätten den Vater seit ihrem Wegzug so schlecht versorgt, dass es sich in Salgesch herumgesprochen habe und sie es sogar in Amerika vernommen hätten. Damit prangert er das aus seiner Sicht selbstsüchtige Verhalten einzelner Geschwister an. Des Weiteren will er wissen, wieviel Bargeld der Vater zurückgelassen hat, ob nicht noch Rechnungen für Weinverkäufe offen sind und welchen Wert die Erbstücke haben. Es wünscht eine offizielle Schätzung und will über das Ergebnis informiert werden.

Schliesslich geht er auf den schon im vorausgegangenen Brief genannten Diamanten ein, den er nach Argentinien mitgenommen hat. Es wird ihm Diebstahl unterstellt. (Im Antwortbrief stellt der Schwager später klar, dass nicht er, sondern Geschwister diesen Verdacht äusserten.) Eduard erläutert seine Sicht der Sache, nennt den Wert des Steins und zeigt sich bereit, ihn nach Salgesch zurückzuschicken, wenn man ihm nicht glaube.

Der Brief endet mit dem Hinweis, er werden notfalls eine bestimmte Person – deren Durchsetzungsvermögen in Salgesch offenbar bekannt war – beauftragen, ihn in der Erbangelegenheit zu vertreten.

Man gewinnt den Eindruck, dass vor allem Viktors Verhalten Eduards Ärger hervorgerufen hat. – Was im oben abgedruckten Brief an Details aufgeführt wird, mag im Einzelnen uninteressant sein; der Text wird darum ungekürzt wiedergegeben, weil es bei Erbschaften immer wieder Konflikte gab zwischen den Emigranten und/oder deren Nachkommen und der im Wallis gebliebenen Verwandten. Willkür herrschte hier zwar nicht, da die Waisenämter die Sachverhalte regelten und Kontakt zu den Erbberechtigten in der Ferne aufnahmen. Aber insbesondere die an die Ausgewanderten vererbten Land- und Gebäudeanteile mussten verkauft und die Erlöse ins Ausland überwiesen werden. Das konnte zu Streitereien führen, die unschöne Korrespondenzen nach sich zogen. Schwierig wurde es, wenn Schulden oder Guthaben vorhanden waren oder behauptet wurden. Ebenso wenn eine Erbin/ein Erbe frühere Aufwendungen geltend machte und diese nun ausgeglichen haben wollte. In aller Regel fand man sich, aber Streit ums Erbe bedeuteten oft auch Kommunikationsabbruch.

Mir ist an einem guten Verhältnis gelegen. Exakt ein halbes Jahr später bekommt Eduard Antwort vom Schwager. Ausser Moritz (der ja im brieflichen Kontakt mit Eduard und Katharina steht) seien die Geschwister bereit, ihren Anteil an die seinerzeitigen Unterhaltskosten für den Vater zu bezahlen. Eduard schreibt schon am Tag danach zurück: Er schlägt vor, der Schwager solle das Geld auch von Moritz einziehen, er könne es aber für sich behalten. Vom Erbe ist noch insofern die Rede, als Eduard betont, ihnen sei auch weiterhin an einem guten Verhältnis zu ihm gelegen. Seine Kritik habe sich denn auch nicht gegen ihn und seine Frau (bzw. Eduards Schwester) gerichtet. Im Übrigen hätte er auf die Verrechnung der Kosten für den Vater verzichtet, wenn man ihm gegenüber bei der Zinssache nicht so pingelig wäre. (Im Sinne von: Wie sie mir, so ich ihnen.) Dass er ihm, dem Schwager, vertraue, zeige er ja auch damit, dass er ihn beauftragt habe, die Angelegenheit an die Hand zu nehmen.

Viktor, der im vorangegangenen Brief am häufigsten genannt wurde, muss in der Zwischenzeit etwas zugestossen sein. Eduard schreibt: «Was wegen dem Viktor ist / das haben wir leider Gott schon gelesen / bevor das Sie es uns geschrieben haben. Wen du die Adresse weist, so schicke sie mir / schreibe uns auch was die armen Kinder machen.» Der Hinweis auf die Kinder nährt die Vermutung, dass Viktor ein Unglück zugestossen ist oder er aus einem anderen Grund handlungsunfähig wurde.

Wie bereits erwähnt, wird ausser ganz am Anfang in den Briefen kaum von Kontakten mit den lange vor der Familie Mathier-Montani in der Provinz Santa Fe lebenden Geschwistern erzählt. Auch bei der Auseinandersetzung im Zusammenhang mit dem Vatererbe wird keines der ausgewanderten Geschwister genannt. Dabei waren sie erbberechtigte Nachkommen, wieviel früher sie auch ausgewandert waren. Möglicherweise betrafen sie die im Brief aufgeführten Streitpunkte gar nicht. – Es sei hier noch auf einen weiteren Sachverhalt hingewiesen. Aus keinem der Briefe erfahren wir, wie viele Schwestern und Brüder Eduard Mathier hatte. Zweifellos stammte er aus einer kinderreichen Familie. Schon vor ihm waren drei (evtl. vier) Brüder und eine Schwester in die argentinische Provinz Santa Fe ausgewandert, und mindestens ebenso viele Geschwister lebten weiterhin im Wallis. Es ist darum nicht weiter erstaunlich, wenn nicht alle zueinander enge Kontakte bzw. überhaupt Kontakte pflegten. Umso bemerkenswerter ist ein Hinweis im letzten Brief von 1903 an Moritz und (die zu dieser Zeit schwerkranke) Apolonia: «Auch heute haben wir Euern Söhnen nach Süd-Affrika einen Brief geschikt.» Die Schweiz blieb, wie man sieht, auch im 20. Jahrhundert noch während langer Zeit ein Auswanderungsland.)

-

Zweifel sind auch deshalb angebracht, weil man sich nur schwer vorstellen kann, wie eine siebenköpfige Familie eine Fläche dieser Grösse zu pflügen und zu eggen vermag. Bei der Ernte kommen zwar Dreschmaschinen zum Einsatz, Traktoren als Zugmaschinen gibt es jedoch noch nicht; den Pflügen, Eggen werden (bis zu sechs) Pferde vorgespannt. ↩︎

-

Das ist zurzeit (2023) in Argentinien Usus. Das Getreide wird in gemeinschaftlich betriebenen Gosssilos aufbewahrt, bis man den Preis für angemessen hält. Das hat in jüngster Zeit zu politischen Interventionen geführt, weil dem Staat wichtige Steuereinkünfte fehlen, solange die Bauern nicht verkaufen. ↩︎

-

Obwohl der Peso (abgekürzt $, wie der US-Dollar) die argentinische Währung ist, wird sie von den Kolonisten fast durchwegs «Thaler» genannt (und «Thaller» geschrieben). ↩︎

-

Die Schreibweise für Eduard variiert. Konstant ist einzig der fehlende d-Laut am Ende. (Uneinheitliche oder aus heutiger Sicht ‘falsche’ Schreiweisen für Namen finden sich in vielen Auswanderer-Briefen.) ↩︎

-

Mittels Google Street View gewinnt man einen Eindruck. (Auf Google Maps ‘Pilar, Provinz Santa Fe, Argentinien’ eingeben und dann zu Street View wechseln.) ↩︎

-

Tatsächlich zerstörte sowohl 1799 als auch 1899 eine Feuersbrunst einen grossen Teil des Dorfes Agarn. ↩︎

-

Die meisten Briefe (mit Ausnahme des gleich folgenden) werden von Katharina geschrieben. Sie tut das aber meist aus Eduards Perspektive, bezeichnet den Schwiegervater demnach als Vater. ↩︎